〒337-0026

さいたま市見沼区染谷1177-4

Tel.048-680-1891~3

Fax.048-680-1894

写真をクリックすると拡大表示します.

- 貸借対象表

- 事業活動計算書(正味財産増減計算書)

- 就労支援事業活動計算書(正味財産増減計算内訳表)

- 就労支援事業別事業活動明細書

- 主な活動の内容

- 出版(編集,制作,販売)

- 印刷

- ピアサポート

- 公園清掃

- 平均月額賃金:81,666円

- スコア表1(やどかり情報館)

- スコア表2(やどかり情報館)

- 地域連携活動(やどかり情報館)

2023年度事業計画

・事業 就労継続支援A型,B型事業

・定員(現員) 就労継続A型20人(26人),B型事業15人(10人)

①事業について

COVID-19の影響で自粛していた対面販売やイベント出店などの営業活動を段階的に再開していく.

また,昨年より検討してきた新たな事業の柱づくりと建物全体の利用計画についての話し合いは,今年度内をめどにその方針を決定する.

つなぐつくるプロジェクトの事務局運営の中心的な役割を担い,地域の拠点づくりや事業の具体化に向けて準備を進めていく.

〇やどかり出版

「響き合う街で」105号~108号を刊行し,定期購読者獲得のためさらなる内容の充実をはかる.また,電子書籍への本格参入を見据え,電子書籍サイトで「響き合う街で」をパイロット的に販売開始する.

ここ数年の懸案であった「JD事典」を刊行し,販売と普及に努める.

SNS等を活用した販売促進と情報発信,自費出版・テープ起こし・アンケート集計等の定期受注のための営業活動によって,経営の安定化に注力する.

組版を担えるメンバーの育成とともに,ホームページ関連業務などメンバーの力を生かした新規事業を開拓する.

販売システムと顧客管理システムを統合し,より機能的なデータベースを構築する.

〇やどかり印刷

組版作業を中心に近隣の関係団体,自治体,企業からの受注を積極的に受けていく.また従業員の仕事内容,新たな作業の導入など検討を進める.

〇やどかり研究所

運営委員会をハイブリッド開催し,企画・運営を進める.4月に予定されている「夜明け前のうた」の上映会を開催を精神医療改革を後押しする機会にしていく.松田正己研究所代表から贈呈された「いのちの地域ケア」を活用し,研修を企画する.やどかりの里総会後学習会や報告・交流集会など時宜にかなった企画・運営を行っていく.

〇やどかり農園

以下の5点を柱に働く場づくりを進める.① 無肥料自然栽培の実践,② 無添加乾燥野菜の製造と販売,③ カカオ豆,コーヒー豆,ソーラーランプなどのフェアトレード商品の販売,④ ライ麦ストロー,ヘチマたわし,コキアほうきなど天然素材の商品開発,⑤ ヤギを飼育し,つなぐつくるプロジェクトと連携して,地域のつながりづくりに役立てていく.

また,収穫祭や味噌づくり教室を開催し,農の特性を生かした地域交流拠点づくりを行う.さらに,活動内容を積極的に開示して,働く人,応援してくれる人を増やしていく.

〇ピアサポート事業部

12人のピアサポーターの定期的な研修を実施.ピアサポーターの派遣先の検討.ピアサポート研究会を中心にピアサポーター養成講座を企画・運営する.2024年度さいたま市で開催予定のピアサポート養成講座への参画について検討していく.

〇協働ネットワーク事業

「協働ネットさいたま」の構成メンバーとして,地域のネットワークを活かした協働の仕事づくりを行う.思い出の里植栽管理業務請負,青山苑ゴミ収集業務請負,埼玉スタジアム,リンガーハットの除草作業請負,しょうがのむしの軽作業請負,催事ポップコーン実演販売,地域交流イベントへの参加,近隣施設との交流会の開催,他業種交流,住民との交流の場に積極的に参加する.

〇やどかり塾

やどかりの里の職員の研修を中心に進める.入職後3年までの職員を対象にした研修企画.中堅職員の研修,リーダーシップ研修などニーズに応じて企画していく.

②労働を支える

交通アクセスの改善として送迎車の運行を試行する.また,事業の幅を広げ,より多くの人たちの働きたいというニーズに応える事業所として役割を果たしていく.

最低賃金が年々上がっていくことを鑑み,安定的に給与の支払いが可能になるための事業化や仕事の質の向上をはかっていく.

2022年度事業報告

定員35人(A型20人,B型15人),新規利用者(A型1人,B型0人),退所者(A型0人,B型3人),登録者(A型26人,B型10人)

赤い羽根共同募金会の助成を受けて,経年劣化等により損なわれた,建物の安全性や利便性を回復させるための大規模修繕工事を行った.開所以来,26年間一度も屋根や外壁のおおがかりな修繕を実施しておらず,集中豪雨,台風の折には,天井より雨漏りが発生,修理には外壁のコーキングや屋上防水工事が必要とされていた.

また,老朽化した印刷機械の再整備は,事業基盤の改善,見直しをすることで断念.やどかり情報館に求められる役割は何か.既存の資源をどう活用するか.働く人のニーズを把握し,どのように対応するのかの議論を始めた.

毎年見直される最低賃金額が過去最高の引き上げ額となった.人件費の増大に対してコストの見直しや生産性の見直しなど,一層の業務改善が求められた.

1)出版事業(やどかり出版)

COVID-19の感染拡大の影響が続き,多くの研修会や学会等がオンライン開催となり,書籍販売の機会が失われた.ホームページ(以下HP)の充実,SNSを積極的に活用した販売も進めたが,出版事業については,厳しい状況が続いている.

(1)編集部

① 単行本

<単行本一覧>

「いのちの地域ケア 第4版」2023年3月

<外注・自費出版>

「精神障害者の『働く』を地域で支える」2022年4月/「道を拓く」2022年6月/「PPST Bulletin Vol.4」2022年9月/「PSWとして,ひととして」2023年3月/「道」2023年3月 ② 雑誌『響き合う街で』

101号「精神保健福祉のブレイクスルー」,102号「隠された真実を見つめて」,103号「身体拘束を通して精神医療の構造的問題を問う」,104号「公共の福祉と人権」を特集.101号で100号記念企画を締めくくるとともに,その後も情勢に合わせて必要な情報を発信してきた.定期購読者の拡大が課題.

③ 営業チーム

今年度も出張販売の機会はなかったが,HP,SNS,メルマガを充実させて販売促進の努力を続けた.電子書籍への本格参入を見据え,市場調査やデータ作成など準備を進めた.販売システムと顧客管理システムを統合し,機能的なデータベースの構築を目指す.

④ 新規事業

情報誌テキスト化・HP更新といった日本障害者協議会事務局業務を一部分担するとともに,HP関連業務の受注を広げるべく準備を進めた.

(2)文化事業部

講師登録者5人と法人内の中堅の職員が看護学生を中心とした実習の際に体験発表とやどかりの里や地域での取り組みの概要を伝えた.オンラインでの実習もあったが,年度後半は実際に来館しての実習も増えてきた.

また,講師登録者の相互学習の場である体験交流会も再開し,法人内で体験発表に関心をもつ人も参加した.

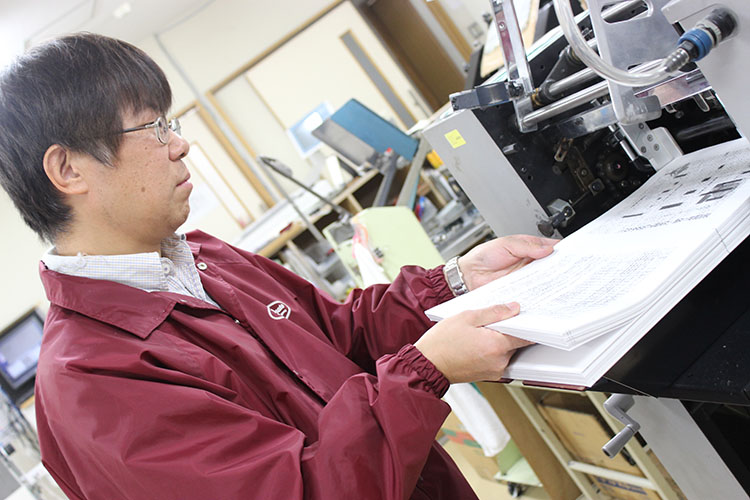

2)やどかり印刷

(1)印刷・製本・CTP部門

印刷機械の老朽化で部品供給が今後得られないことなどから,2022年12月に印刷・製本・CTP部門を縮小した.今後は内部で孔版印刷と複合機印刷でできる物を対応し,その他印刷物は外部業者と提携していく.

(2)DTP部門

版下は,InDesignやIllustrator,Photoshopなど専門ソフトで作成.顧客の要望に沿えるようにオペレーター同士で技術を教え合い,個人の力量形成,技術力アップに努めた.

(3)ITソリューション部門

外部,内部のWebサイトの保守管理を請け負い,サイトの更新などに対応した.

(4)営業部門

配達は取り引き先により従業員の仕事として担えるようにした.印刷・製本・CTP部門が縮小後も,顧客に仕様変更などの案内をして変更なく受注できるようにした.年間通して作業量を平準化することが課題である.

(5)新規事業

さいたま市広報物仕分け等作業を月1回受注し,郵便局への搬入まで請け負った.また,新たに図書装備のフィルムコート作業の導入の準備を進めている.

3)やどかり研究所

原則月に1回開催される運営委員会で活動の方向性を検討してきた.障害分野を中心に情勢を共有し,国連障害者権利委員会による初の対日審査の状況や総括所見(勧告)なども取り上げ,その内容等を共有してきた.

沖縄の私宅監置被害者をテーマにした「夜明け前のうた」の上映会は会場の関係で2022年度事業として開催はできず,2023年4月に開催となった.上映会やトークショーの企画・運営についても運営委員会が中心になって進めてきた.

(1)プロジェクト見沼

「未来を拓く つなぐ・つくるプロジェクト」の動きを中心に共有してきた.

「さいたま見沼よみさんぽ」は発行44号を迎え,特集は「まち歩き」シリーズを継続.2022年度は街道に着目し,歴史と今をつなぐ街並みに迫った.地域の方からの反響もあり,コミュニティ誌として広く地域の方に読まれていることが感じられる.つなぐ・つくるプロジェクトの取り組みも発信した.

(2)学習会

6月11日(土),総会後に迫田朋子さん(ジャーナリスト)を講師に迎え「かけがえのない“いのち”を見つめて」をテーマにオンライン学習会を開催した.

(3)報告・交流集会

2023年3月4日(土)に,会場とオンラインをつなぐハイブリッド開催.特別報告では障害者権利条約対日審査と総括所見(勧告),実践報告では高齢や教育の領域も含め新型コロナにどう向き合ってきたか,などの報告があった.演題報告は『響き合う街で』8月号で誌面報告を予定している.

(4)COVID-19の生活影響調査協力

大同生命厚生事業団の地域保健福祉研究の助成金を活用し,「COVID-19感染拡大時の精神障害のある人や家族,事業所職員への影響と経験知の調査研究」を実施.2021年度の予備調査を経て本調査を行った.メンバー(250人),家族(37人),職員(80人)の回答からは,コロナ禍の生活への影響とともに,正しい知識・情報の共有やつながりを実感できるような居場所の重要性が明らかになった.

(5)調査・研究協力

筑波大学の永田真一さんから「精神障がいのある人のいきがいに関するインタビュー調査」の協力依頼を受け,4事業所7人のメンバーが協力.メンバー自身が考えるいきがいを表している写真を題材にし,それぞれインタビュー調査に応じた.調査結果は2023年4月に論文としてまとめられる予定.

4)やどかり農園

就労継続B型事業の利用者が年々減少.高齢化や体調不良を理由にするものが多かった.農園の作業の大半は屋外で作業するため,夏は暑く,冬は寒い環境下となる.体力勝負ともいえる現場作業だけに体への負担は大きい.

働く人が体力をつけることも必要だが,体力がなくても働ける仕事のバリエーションを増やすことが課題となった.

(1)畑作業

① 田圃の管理

上野田で借りている畑の中で,以前伐根した土地は野菜の生育不良が顕著で,緑肥や雑草堆肥による土づくりに取り組んでいる.

② 野菜の栽培

51品目82品種の野菜を栽培した.種や苗の購入数を減らし,自家採種した種からの栽培に取り組んだ.また,早春から育苗を行うために落ち葉と米ぬかを用いた踏込み温床作りに取り組んだが,思うように地温が上がらなかった.

収穫できた野菜の一部は乾燥加工した他,引き売りによる販売とエンジュやルポーズに食材として納品した.

③ 援農ボランティアの受け入れ

SNS(Facebook,Instagram)で援農ボランティアの募集を呼びかけるほか,農園の取り組みを積極的に発信した.新たにボランティアとして5人の方が農作業に加わった.

(2)農産物加工

① 農産物の加工・販売

べにはるかを中心にさつまいも3品種を干し芋に加工,おかし屋マーブル,かぎろひ,福祉の店パレット,岩崎農場の4店舗に卸販売した.野菜7品種,果実5品種を乾燥野菜として製造・販売した.また,ライ麦をストローに,コキアをほうきに加工して,天然素材の生活雑貨として販売を行った.

② 外部委託作業

外部団体から,岩槻ネギを乾燥ネギにする加工を委託され製造した.

(3)販路,仕事の開拓

ヤギの出張レンタルサービスとしてギャラリー&スペースfufuの庭deマルシェ,晴れ晴れ開所式に参加.OMテラスのワクワクスマイルマーケット,大宮第二公園全国大陶器市,喫茶deエシカルマルシェ,団地キッチンマルシェ,クッキーバザール,SDGsイイナパーク川口など新たなイベント出店で商品を販売した.新たな店舗卸先として志村酒店での販売を試みたが,継続はしなかった.

(4)その他

6月より軽トラ保冷車を野菜販売用に活用開始.10月に第四いもの子作業所の干し芋工場を視察研修した.

5)協働ネットワーク事業

近接の施設と連携し,共同受注や販路の拡大等相互に協働できる事業の推進に取り組んだ.

(1)外部からの受注

さいたま市営霊園の植栽管理業務請負,埼玉スタジアム,リンガーハットなどの清掃・除草業務請負,(株)しょうがのむしのジンジャービア醸造所の軽作業請負を行った.

(2)コラボ商品の製作,販売

カカオポップコーンを晴れ晴れと共同製作.カフェティコ,おかし屋マーブル,福祉の店パレットの4店舗に卸販売した.

(3)交流イベント

農園で収穫した行田在来青大豆をつなぐ・つくるプロジェクト主催の味噌づくり教室に提供.当日の運営の協力を行った.

6)ピアサポート事業

法人内5か所の事業所にピアサポーターを派遣(7人).2022年度は新たに地域活動支援センターへの派遣を行った.ピアサポート研修会を定例化し,ピアサポーター同士の振り返りの場としてきた.ピアサポート研究会が企画・運営する「ピアサポートについて学び合う会」(3回開催)をピアサポーターの学習の場としてきた.学び合う会では,派遣先の職員も参加しており,共同の学習の場としても活用してきた.

7)やどかり塾

やどかりの里の入職後3年までの職員の研修(中途の退職者あり,年間通して4人が参加)を行った.全体研修ではメンバー・家族・職員の話を聴き,やどかりの里の実践の意味を考える機会とした.隔月には記録に基づくワークショップを実施,実践を振り返る機会とした.リーダーシップ研修として,管理職として働く職員の研修(2人),中堅職員研修として個別スーパービジョン(1人)を実施した.